Анализы ОХМК

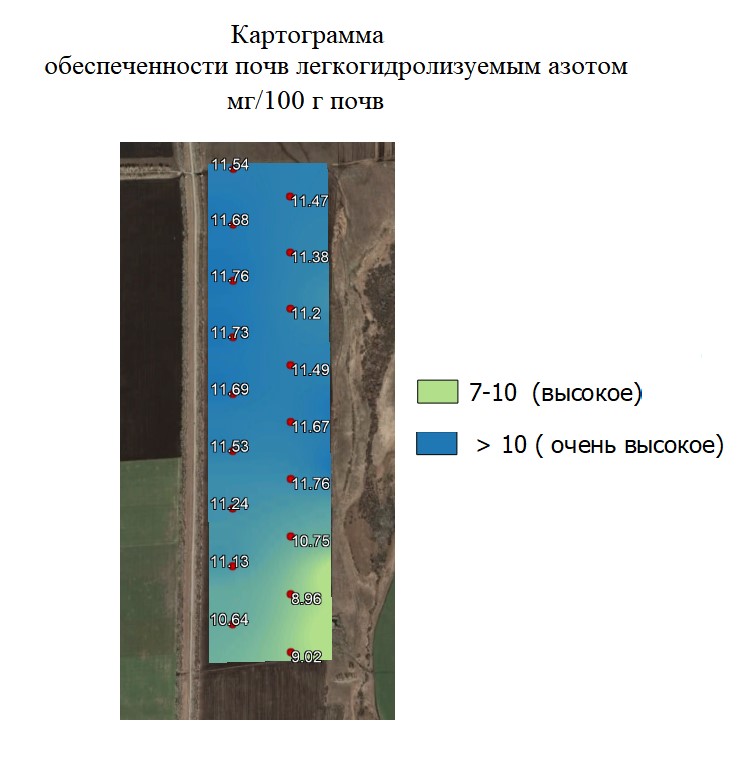

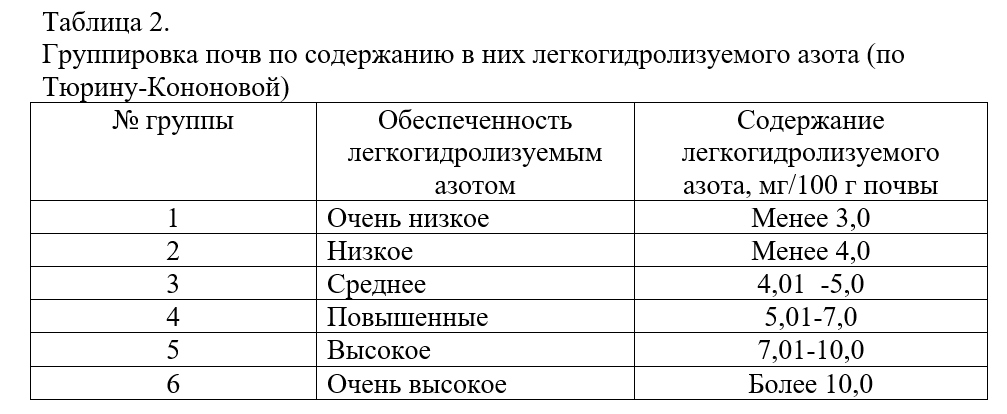

Азот. Содержание азота в почве 2,3*10-2 %. Основная часть азота содержится в почве в виде сложных органических соединений. Кроме того, часть азота земной коры находится в виде необменно-поглощенных ионов аммония и удерживается в кристаллической решетке алюмосиликатных минералов. В пахотном слое (0—25 см) разных, почв содержание азота колеблется в широких пределах (от 0,05 до 0,5 %). Общее содержание азота в почвах зависит от содержания в них органических веществ: больше всего азота в наиболее богатых гумусом мощных черноземах, а меньше — в бедных гумусом дерново-подзолистых почвах и сероземах. Азот необходим для роста растений, образования белков, нуклеиновых кислот, хлорофилла и др. органических веществ. При недостатке азота в почве растения желтеют, становятся этиолированными и отстают в росте и развитии. Валовое количество азота в почвах изменяется от 0,02-0,05 % , в дерново-подзолистых песчаных до 0,2-0,5 % в черноземах. В почвообразующих породах азота почти нет. Почвенный азот находится в основном в составе органического вещества – гумуса (1/20 - 1/40 часть его процентного содержания). Этот азот растениям недоступен. Однако в течение теплого времени года часть гумуса (1-2% его содержания) разлагается микроорганизмами и азот высвобождается в доступной для растений форме. Таким образом, содержание азота в почве зависит от количества органического вещества, прежде всего гумуса. Следовательно, чем больше гумуса содержат почвы, тем больше в них азота. На содержание азота в почве влияет и антропогенная деятельность: окультуренные почвы содержат азота на 5-30 % больше, чем почвы в естественном состоянии.

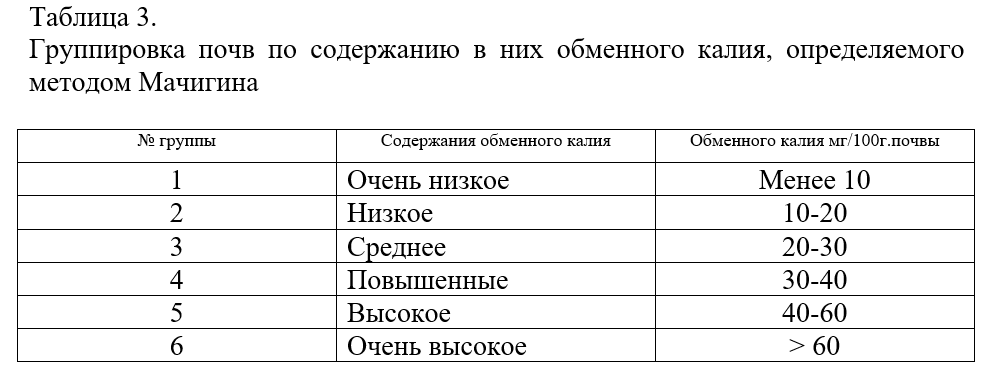

Рассмотрим именно этот процесс с изображением калия (рис. 11). Калий. Основное количество калия (98-99%) содержится в почвах в виде трудно растворимых алюмосиликатов — полевых шпатов, слюд и гидрослюд. На первом месте по распространенности стоят полевые шпаты, калий которых практически не усваива¬ется растениями. Вообще же все эти мине¬ралы (как в результате физико-химического выветривания, так и микробиологической деятельности) разрушаются в почве на¬столько медленно, что большого значения в питании растений не имеют. Исследования показали, что минералогический состав и свойства минералов песчаных и глинистых почв довольно разнообразны, причем минералы, находящиеся в глинистых почвах, обладают несколько большей растворимостью, чем минералы песчаных почв. Поэтому в глинистых почвах больше не только валового, но и подвижного калия. Все формы калия взаимно связаны между собой, все они в различной степени участвуют в калийном питании растений. Даже калий кристаллической решетки минералов (например, ортоклаза, если созданы условия для разрушения — измельчения минерала до состояния пыли и ила, гидролиза и растворения частиц) становится усвояемым для растений. Растения в процессе питания усваивают прежде всего наиболее подвижные формы: калий почвенного раствора, затем обменный (через почвенный раствор), далее, по мере развития растения и возрастания усвояющей способности и потребностей в калии, в процесс питания растений вовлекаются необменные (экстенсивно обменные) формы. Поэтому при характеристике плодородия почв в отношении калия следует учитывать не только калий почвенного раствора и обменный, но и необменные формы его, являющиеся резервом плодородия почвы в отношении калия.

Калий. Основное количество калия (98-99%) содержится в почвах в виде трудно растворимых алюмосиликатов — полевых шпатов, слюд и гидрослюд. На первом месте по распространенности стоят полевые шпаты, калий которых практически не усваива¬ется растениями. Вообще же все эти мине¬ралы (как в результате физико-химического выветривания, так и микробиологической деятельности) разрушаются в почве на¬столько медленно, что большого значения в питании растений не имеют. Исследования показали, что минералогический состав и свойства минералов песчаных и глинистых почв довольно разнообразны, причем минералы, находящиеся в глинистых почвах, обладают несколько большей растворимостью, чем минералы песчаных почв. Поэтому в глинистых почвах больше не только валового, но и подвижного калия. Все формы калия взаимно связаны между собой, все они в различной степени участвуют в калийном питании растений. Даже калий кристаллической решетки минералов (например, ортоклаза, если созданы условия для разрушения — измельчения минерала до состояния пыли и ила, гидролиза и растворения частиц) становится усвояемым для растений. Растения в процессе питания усваивают прежде всего наиболее подвижные формы: калий почвенного раствора, затем обменный (через почвенный раствор), далее, по мере развития растения и возрастания усвояющей способности и потребностей в калии, в процесс питания растений вовлекаются необменные (экстенсивно обменные) формы. Поэтому при характеристике плодородия почв в отношении калия следует учитывать не только калий почвенного раствора и обменный, но и необменные формы его, являющиеся резервом плодородия почвы в отношении калия.